Las primeras risas que brotan de entre las páginas de la Biblia son las de Abraham y Sara, dos ancianos de cien y noventa años de edad, respectivamente, a quienes Dios acaba de prometer una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar.

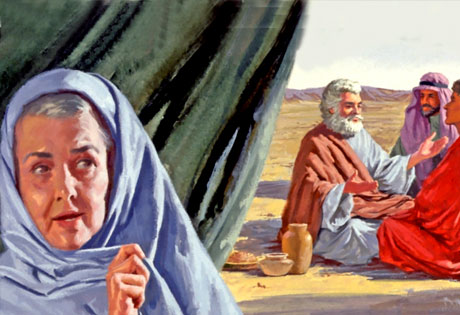

Mientras Dios habla, ambos asienten con gravedad a las promesas divinas, guardan una compostura exteriormente seria como la de dos niños ante un profesor terrible, pero en el fondo todo aquello les da risa.

«-Por mi parte –dice Dios a Abraham- ésta es mi alianza contigo: serás padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Te daré a ti y a la posteridad la tierra en la que andas como peregrino. A Saray, tu mujer, no la llamarás más Saray, sino Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo».

Cómo reaccionó aquella pareja ante semejantes palabras, nos lo dice el mismo libro del Génesis: riendo. «Abraham cayó pecho a tierra y se echó a reír, diciendo en su interior: “¿A un hombre de cien años va a nacerle un hijo?, ¿y Sara, a sus noventa, va a dar a luz?”» (Génesis 17,17).

La cosa, en efecto, no era para tomarla de otra manera. «Sara, por su parte, al oír aquello, rió para sus adentros y pensó: “Ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer, y, además, con mi marido viejo?”» (Génesis 18,12).

A pesar de todo, el hijo nació y fue llamado Isaac, que significa Dios ríe. Sara, al verlo tan pequeño y tan tierno, y al verse a sí misma tan seca y tan arrugada, exclamó: «Dios me ha dado de qué reír; todo el que lo oiga reirá conmigo» (Génesis 21,6). Sin darse cuenta, lo que esta mujer dijo en aquel momento fue una profecía, pues son muchos los que, al leer este pasaje, rieron o ríen incluso hoy con incredulidad, pensando: «¡Las cosas que se leen en la Biblia! Que dos seres de semejante edad puedan engendrar un hijo es algo prácticamente imposible: va contra toda ley de la cordura y de la experiencia. ¿A quién se le ocurre que…?». Y hay que reconocer que hablan razonablemente, aunque no por esto deben olvidar que mucho antes que ellos ya Abraham y Sara habían reído, y por los mismos motivos.

No obstante, aquello no era sino el comienzo, pues a partir de allí la mayoría de los grandes hombres bíblicos nacerán precisamente de mujeres estériles; Sansón, por ejemplo, será uno de ellos; Elías otro, y Juan el Bautista otro más.

Para la cultura judía, el hijo era casi la única razón de ser del matrimonio; por tal motivo, la mujer estéril era una maldición tanto para el marido como para la sociedad, un ser muerto en vida, pues ya no había nada que se pudiera esperar de ella. ¿Qué esperanzas cabe poner en un pozo que se ha secado? Decía un maestro judío del tiempo de Jesús: «Un hombre que no se casa (es decir, que no tiene hijos) viene a ser como un hombre que derrama sangre, ya que ha tenido por bueno dar muerte a su propia posteridad». «A un hombre que no tiene hijos varones se le considera muerto», dice a su vez el Talmud en el Tratado Nedarim (64b). En otro tratado del Talmud (Sanhedrín, 100b) puede leerse, además, lo siguiente: «Una hija es un tesoro falso para su padre; las preocupaciones que le produce le impiden conciliar el sueño. Cuando es joven, teme la seduzcan; en la adolescencia, teme que se entregue a la prostitución; si es casadera, tiene miedo de no hallarle marido; si está casada, teme que quizá sea estéril».

Pues bien, Dios se goza en hacer nacer a los grandes hombres de este tipo de mujeres precisamente. Ríe también él como diciendo: «¿Con que de ésta ya nadie esperaba nada? ¡Pues vean ustedes lo que todavía puedo hacer a través de ella y con ella! Porque nada es imposible para mí».

Desde hacía muchos años Sara se había resignado ya a no ser madre, a verse a sí misma «como tierra reseca, agostada, sin agua». No contaba con que Dios se goza, como dice el salmista, en convertir los desiertos en oasis y los yermos en vergeles. Sara tenía razón: los que oyeran su historia reirían, saltarían de gusto, porque Dios es el Dios de las sorpresas y lo que hizo por ella, si quiere, lo hará con quien sea.

Nadie tiene, pues, derecho a decir: «Mi vida está acabada. Soy un muerto que camina. Yo ya no tengo nada que esperar, salvo mi entierro». El que habla de este modo no sólo es injusto consigo mismo, sino, ante todo, con Dios, porque piensa que, en determinadas circunstancias de la vida, no es nunca posible contar con Él.

Existe sólo una manera de equivocarse en la vida, y consiste en creer que es ya demasiado tarde para ti. ¿Cómo puedes saberlo, quién te lo dijo, cómo se te ocurrió? Si así piensas, es que todavía no conoces a tu Dios. «Pero para nosotros tal vez no sea nunca demasiado tarde. Tengo necesidad de repetirme que nunca es demasiado tarde», dice entre sollozos de júbilo aquel abogado avaro de Nudo de víboras, la novela de François Mauriac.

En efecto, es necesario repetirnos que nunca es demasiado tarde. Decírnoslo mil veces al día todos los días. Los que creen que a estas alturas de su vida ya no pueden conseguir lo que tanto anhelan porque se sienten viejos, o acabados, se equivocan. Y además cometen un pecado terrible a los ojos de Dios que se llama, si es leve, desconfianza, y si es grave, desesperación.

redaccion@yoinfluyo.com

* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com